서울 동작구,

그 끝자락의 산 하나—서달산.

사람들은 이 산의 이름조차 자세히 알지 못하지만,

이 산은 아주 오래전부터

사람의 삶과 죽음을 함께 품어왔다.

그리고 그 허리에 조용히 앉은 한 절,

달마사(達磨寺).

이곳은 어떤 말보다 침묵이 많은 것을 말해주는 곳이다.

“거북은 멈춘 자리를 지킨다”

절의 위쪽,

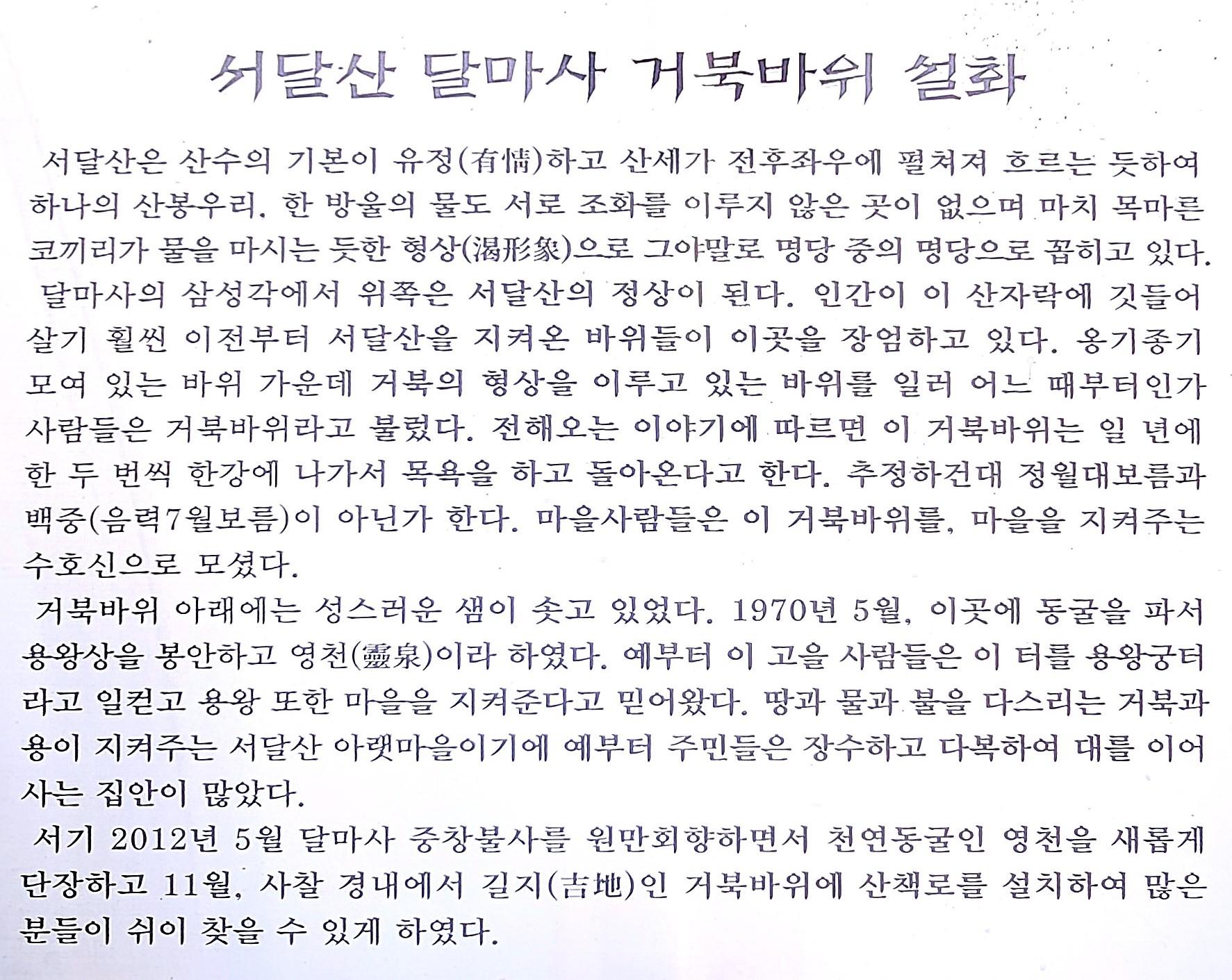

삼성각 뒤편에는 ‘거북바위’라 불리는 바위가 있다.

크고 묵직한 그 바위는 마치 한쪽을 응시하며 멈춰 있는 거북이 같다.

물 마시듯 고개를 내민 형상.

사람들은 오래전부터 그것을 수호신으로 여겨왔다.

그 돌 밑에는

샘이 솟았고,

동굴이 생겼고,

용왕이 앉았다.

생명은 그곳에서 나왔다.

그러나 역설적으로,

죽음 또한 그 아래서부터 조용히 거처를 얻었다.

거북은 움직이지 않는다.

그는 기다리고,

지키고,

받아들인다.

삶이든 죽음이든,

어느 쪽이든 그는 등을 내어준다.

“죽음은 끝이 아니라 방향이다”

달마사는 서울 안에 있지만,

서울과는 전혀 다른 시간을 산다.

이 절은 도심 속 봉안당이 있는 사찰이기도 하다.

누군가는 묻는다.

“죽음을 옆에 두고 어떻게 고요할 수 있는가?”

그러나 이곳은,

죽음을 정면으로 바라보는 법을 가르쳐준다.

슬픔을 피해 도망치는 것이 아니라

죽음이라는 거울을 통해

지금의 ‘삶’을 똑바로 들여다보게 한다.

삶이란,

죽음을 부정하는 것이 아니라

그 곁에 앉아 조용히 차를 마시는 일인지도 모른다.

그리하여 **이곳의 봉안당은 삶과 죽음을 함께 성찰하는 ‘시간의 방’**이다.

살아 있는 이와 떠난 이가

서로를 바라보는

고요한 장소.

절보다 느린 절

달마사엔 대웅전도 있고,

삼성각도 있고,

팔만대장경 전산본도 있다.

하지만 이 절이 말하려는 것은

불상도, 경전도 아니다.

오히려,

말을 건네지 않는 방식으로 존재를 드러낸다.

말하지 않고,

화려하지 않고,

설명하지 않는다.

그렇기에 사람은

이곳에서 무언가를 ‘듣게’ 된다.

자신이 잊고 있던 생각,

의미 없는 줄 알았던 질문들,

어느 밤 홀로 마주한 그림자 속에서 묻던 그 말들—

그것이

여기선 다시 살아난다.

나도 거북이처럼… 조용히 한 자리에 앉는다

사람은 걷는다.

나아가야 한다고 배웠고,

멈추면 안 된다고 들었다.

하지만,

달마사의 거북은 말한다.

“움직이지 않아도 괜찮다.

한 자리에 머무는 것도 삶이다.”

나는 그 말 앞에서

처음으로 서둘지 않는 시간을 배웠다.

바람이 나뭇잎을 흔들고,

그 그림자가 돌담 위를 지나갈 때—

삶이란,

그 찰나 속에 이미 충분하다는 걸 알게 된다.

마무리 – 우리는 모두 한 번쯤, 달마사에 앉아야 한다

누군가는 ‘기도’를 위해 절에 간다.

누군가는 ‘부처님’을 보기 위해 절에 간다.그러나 달마사는

자신을 보기 위해 가는 절이다.

도시는 항상 묻는다.

"당신은 지금 무엇을 하고 있는가?"

"더 나은 사람이 되었는가?"

달마사는 조용히 반문한다.

"당신은 지금 여기에 있는가?"

"당신은 당신을 그대로 안고 있는가?"

그 질문 앞에서

우리는 조금씩

참된 나로 돌아간다.

📌 한 줄 사색

“거북은 산을 지키고,

용은 마을을 지킨다.

그리고 나는 오늘, 나를 지켰다.”

'포도이야기' 카테고리의 다른 글

| 마음을 눌러주는 조용한 절 ― 호암산 호압사에서 보낸 편지 (1) | 2025.07.12 |

|---|---|

| 해인사 도량에서 묻고 깨닫는 길 (0) | 2025.06.11 |

| 경주 골굴사 - 돌에 새긴 미소, 마음에 새긴 고요 (1) | 2025.06.06 |

| 바다 위 암자 - 마음은 떠있고, 기도는 머무는 서산 간월암(看月庵) (0) | 2025.05.19 |